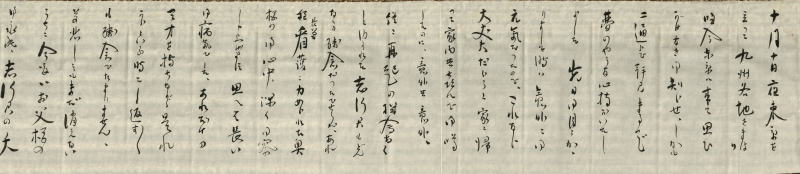

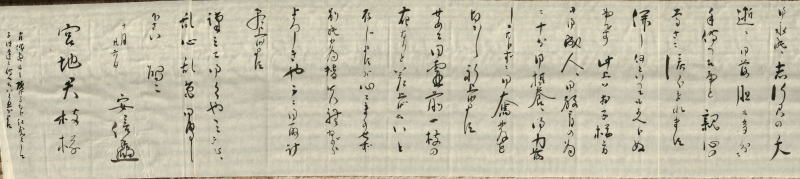

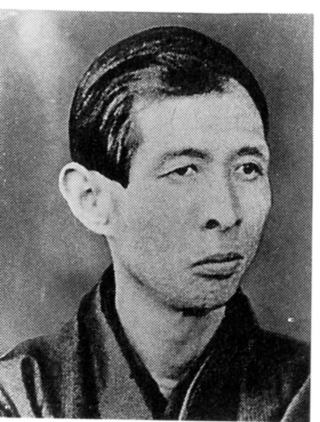

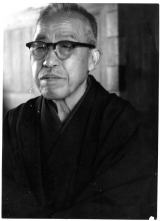

宮地志行と妻光枝 撮影日不明  宮地志行(35才)と妻光枝(27才) |

.

(ホームに戻る)

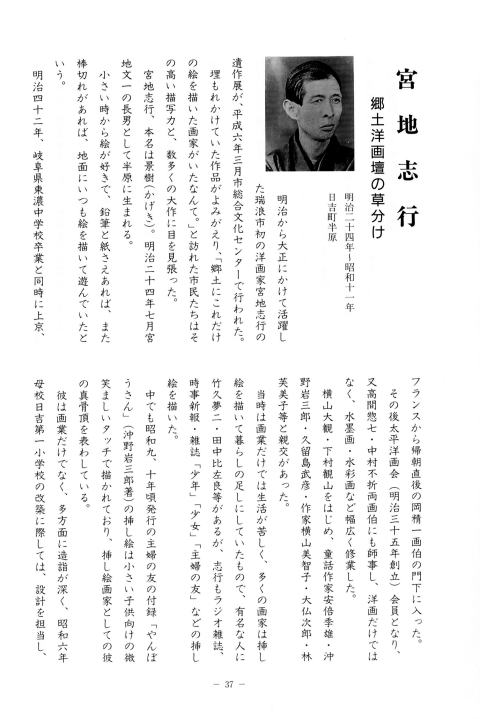

画家 宮地志行の紹介

宮地志行と妻光枝 撮影日不明  宮地志行(35才)と妻光枝(27才) |

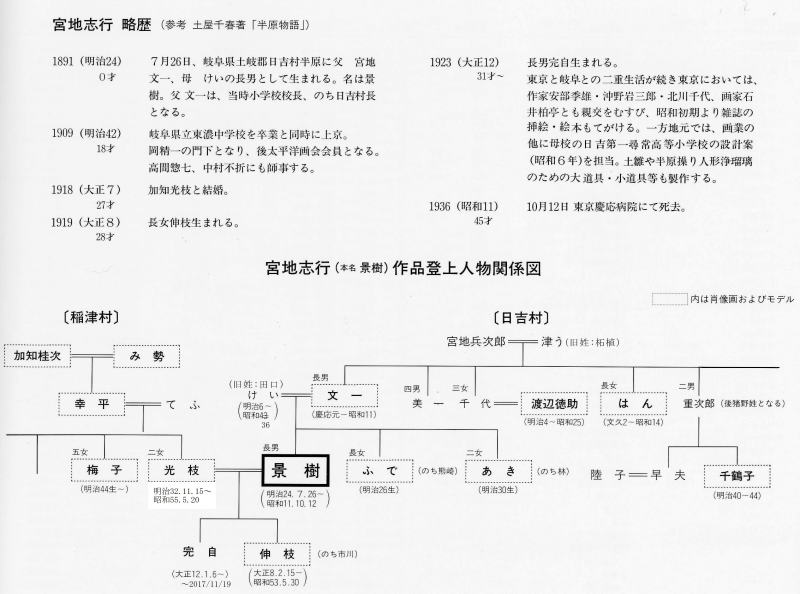

宮地志行(みやちしこう)略歴 参考:土屋千春著「半原物語」より引用 土屋千春氏については 別ページに記載 1891(明治24)年7月26日 岐阜県土岐郡日吉村半原に 父宮地文一(ぶんいち) 母けいの長男として生まれる 名は景樹(かげき) 父文一は、当時小学校校長 のち日吉村長となる  |

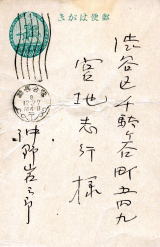

幼小より絵が好きで 鉛筆と紙さえあれば、又棒切れがあれば 地面に何時も絵を描いて 遊んでいたと言います 1901(明治34)年10才~1906年15才 半原学校は尋常小学校時代(明治41年まで) は義務教育4年だった 当時、半原学校の生徒は40人 最上級生の4年生(14人)の中に 宮地景樹の名が残っている 岐阜県立東濃中学校 (1906年15才~1909年18才) 第一学年三ノ組 二年級二ノ組 三年級二ノ組 の学業記録が残っている 1909(明治42)年 18才 卒業と同時に上京 東京市渋谷区千駄ヶ谷3丁目549 に住んだ。 この番地は 父、文一の弟の宮地美一の家。 宮地のぶ(美一の妻・旧姓白井)からの手紙に この番地(3-549)が書いてある。 志行の妹の熊崎ふで(夫は熊崎玉樹)の家が 同じ千駄ヶ谷3丁目549 同じ番地であるが 美一の家と隣接だった。 熊崎名実子氏の二女談(2014/05/25) によれば 熊崎家は千駄ヶ谷に来る前は 別の所にいた。 宮地美一が千駄ヶ谷に(先に)居て、 美一の紹介で熊崎家が千駄ヶ谷に 引っ越して来た。 美一の家と熊崎の家は道一つ離れた 筋向かいだった。 熊崎名実子氏によれば 「千駄ヶ谷の宮地美一の家は、オンボロ家」 だった。 宮地美一は 帝国大学(東京大学)を卒業している。 ユーモアのある人だった 古書をたくさん集めていた。 鑑定の仕事をしていた。 映画の好きな人、1日4本も見たこともある。 名実子を映画につれていってくれた。 宮地文一も千駄ヶ谷に来たことが数回ある。 板チョコを名実子にお土産に持ってきてくれた。 この番地の場所は 今は歓楽街(食べ物屋)になっている (千駄ヶ谷駅前・南側) 現在の国立能楽堂の 裏のあたりで借家だった、とのこと。 空襲で焼けてしまった。(1945/3月) 熊崎家はその後、吉祥寺に住んだ。 少しして千駄ヶ谷に行ったら、 土地は「早い者の陣取り合戦」で すでに縄張りで取られてしまっていて、 なすすべ無く、無法地帯になっていた。 諦めた。 大混乱で結局どうにもならなかった、 という話を遺族(熊崎玉樹氏の妻名実子氏) から、2018/04/01に聞いた。 いろいろとお世話になった。 熊崎玉樹は朝日新聞社カメラマンで 皇太子の訪欧・訪米に同行した。 宮地美一と妻信子はその後、疎開して 生地の瑞浪市日吉町に晩年まで住んだ。 東京では、 岡精一(フランスから帰朝直後)の門下となり 後太平洋画会(明治35年創立)会員となる 高間惣七、中村不折両画伯にも師事する 洋画だけでなく水墨画、水彩画など幅広く修業 |

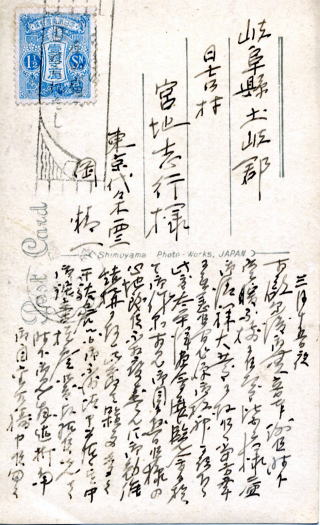

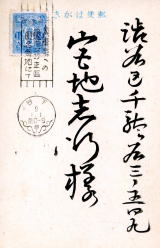

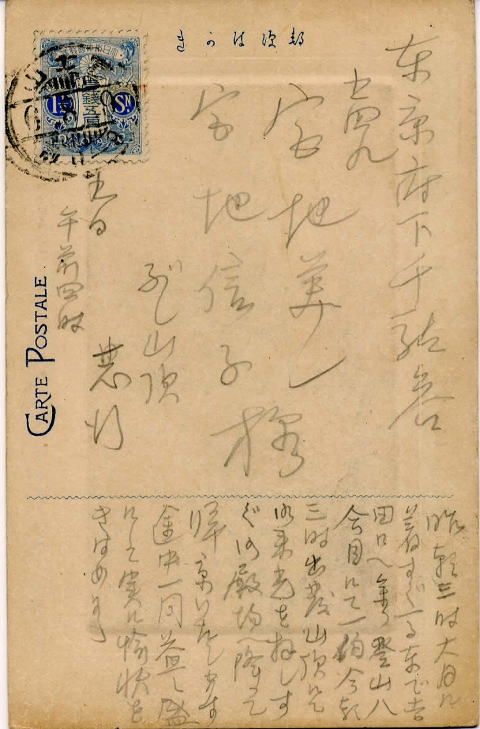

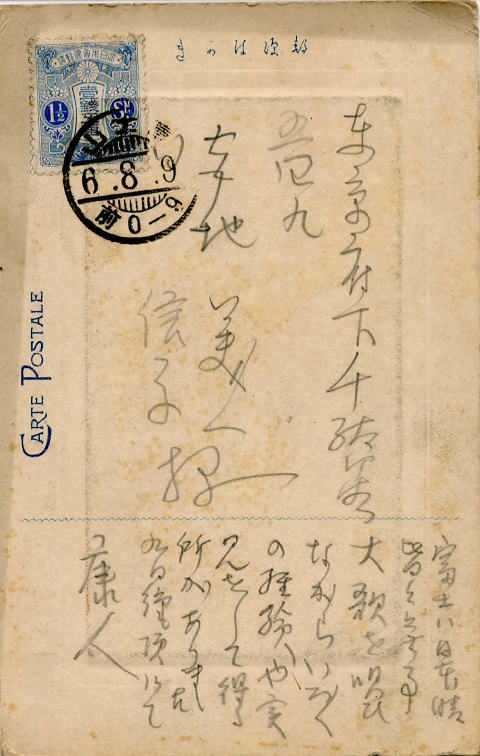

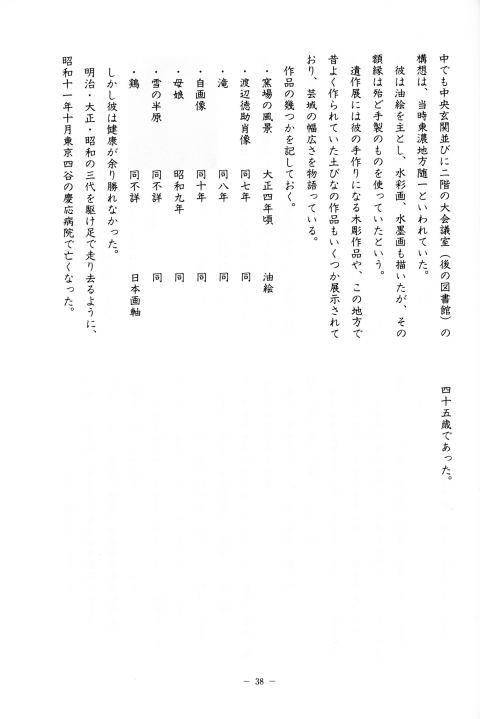

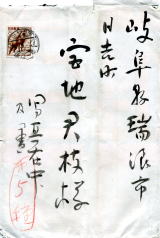

岡精一(ハガキ表裏) 岡精一・白井島二・安倍季雄 からの手紙はこちら   中村不折(ハガキ表裏) 1913(大正2)年 日本水彩画会創立の 発起者37名の内の一人となる (宮地景樹の名で)。 他の発起者として、 石井柏亭・河合新蔵・丸山晩霞・ 赤城泰舒・相田寅彦・ 小山周次・後藤工志・寺田季一・ 川上左京・小泉癸巳男、など 1930(昭和5)年3月30日 太平洋画会に 会友として推薦された |

富士山登頂記念写真 「大正五年 富士登山ノ際 頂上ニテ記念撮影 熊崎健一郎・宮地志行・杉井氏・熊崎康人」 と書いてあった。(1916年・25歳) 富士登山1回目 (大正5年は6年の間違いかもしれない) 熊崎健一郎と康人は兄弟 康人の長男が熊崎玉樹で 朝日新聞社報道カメラマン 康人の妻が「ふで」で宮地志行の妹 杉井氏は不明 左から2人目が宮地志行 後方は富士山の火口、白いものは残雪 今から思えば驚くような服装だ Mt. Fuji(3776m) summit commemorative photo. "Taisho 5th year(in 1916), when climbing Mt. Fuji, commemorative photo of the summit Kenichiro Kumazaki, Shikoh Miyachi, Mr. Sugii, Yasuto Kumazaki ", Was written. Kenichiro Kumazaki and Yasuto are brothers, Yasuto's eldest son is Tamaki Kumazaki, a news photographer of Asahi Shimbun. Yasuto's wife is "Fude" and is the younger sister of Shikoh Miyachi. Mr. Sugii is unknown. The second person from the left is Shikoh Miyachi. The crater of Mt. Fuji is behind, and the white one is the remaining snow. It's amazing clothes from now on. Shikoh Miyachi is grandfather of me(Hiroyuki Miyachi) 富士登山の詳細 消印大正6年(1917・26歳)8月9日 富士山局の消印 ふじ山頂9日午前4時、とある。 宮地美一・信子宛て 昨朝3時、吉田から登山開始 8合目で一泊 今朝3時に山頂で御来光 すぐ御殿場へ降りる。 途中一同益々盛 実に愉快をきわめたり。 と書いてある。  写真が大正5年・このはがきが大正6年 写真の記述の間違いか、 それとも2回目の登山なのか 事実は不明 下の康人のはがきも同日の日付 上の写真の大正5年とあるのは 6年の間違いかもしれない。  富士登山メンバー熊崎康人 康人は親戚 富士は日本晴れ 9日、山頂にて 日付、大正6年8月9日 この写真(1回目)について ポーランドの友人から 以下のメッセージが届いた Beautiful photography, interesting story, I am very impressed. I watched and read with great attention. (January Zaradny, 2022/05/30) 美しい写真、面白い話、とても感動しました 私は細心の注意を払って 見たり読んだりしました 1918(大正7)年 27才 加知光枝 (明治32年1899年11月15日 -昭和55年1980年5月20日) と結婚 1919(大正8)年 28才 長女生まれる |

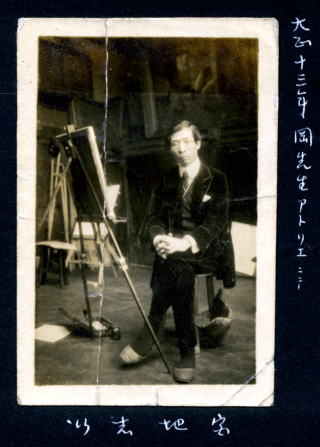

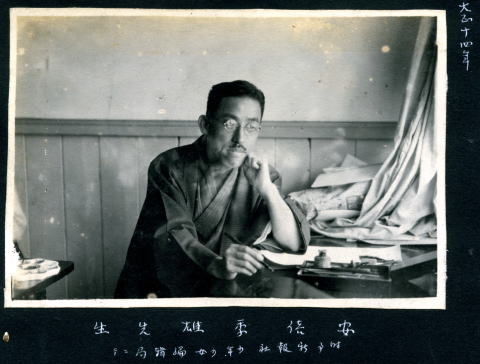

1923(大正12)年 31才~ 長男生まれる。 東京と岐阜との二重生活が続き 東京においては、 横山大観、下村観山を始め 童話作家安部季雄・ 沖野岩三郎・久留島武彦・ 版画家小山良修・八木皎平 作家横山美智子・大仏次郎・林芙美子・ 北川千代、画家石井柏亭 とも親交をむすぶ →書簡リスト調査済みはこちら →書簡リスト未調査のホルダーはこちら  大正13年 岡(精一)先生アトリエにて 昭和初期より雑誌の挿絵・絵本も手がける (主婦之友・コドモノクニなど) ラジオ雑誌・時事新報・ 雑誌「少年」「少女」「主婦之友」 などの挿絵を執筆 |

一方地元では、 画業の他に母校の 日吉第一尋常高等小学校の 改築・設計案(昭和6年)を担当 中でも中央玄関ならびに 二階の大会議室(後の図書館) の構想は当時東濃地方随一と言われた (-->詳細はこちら) 土雛や、郷土の半原操り人形浄瑠璃のための 大道具・小道具等も主なものは 殆ど志行の製作であった。 (昭和29年(1954年)の不慮の火災に遭って 全部焼いてしまったのは大変残念だった。) (-->詳細はこちら) |

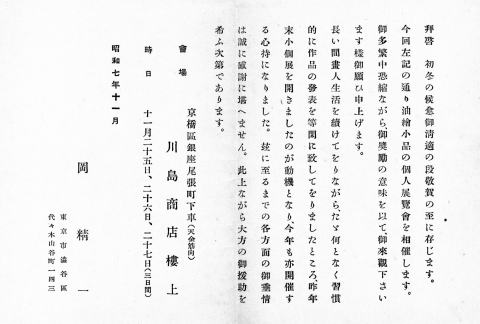

宮地志行に届いた岡精一の個展案内状 |

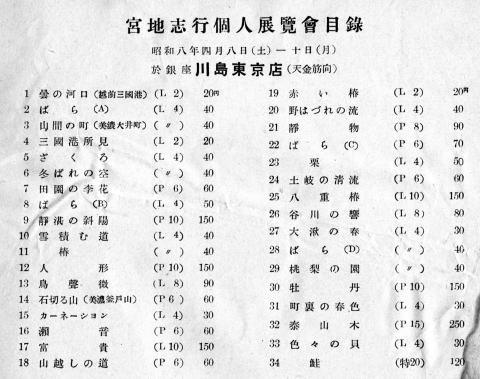

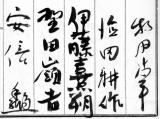

1933(昭和8)年4月8日~10日 42才 東京銀座の川島東京店(天金筋向)にて 個展を開催する。 この時の「宮地志行個人展覧会目録」 が残っている  絵の売価が記されていて興味深い (当時の大学卒初任給が50円~100円ぐらい)  1933(昭和8)年4月10日(月曜日)の個展の 芳名録に安倍季雄(あべすえお) の名がある(左端) 中央の伊藤喜朔(いとうきさく・1899-1967)は 舞台美術家、美術監督。伊藤熹朔賞に名を残す |

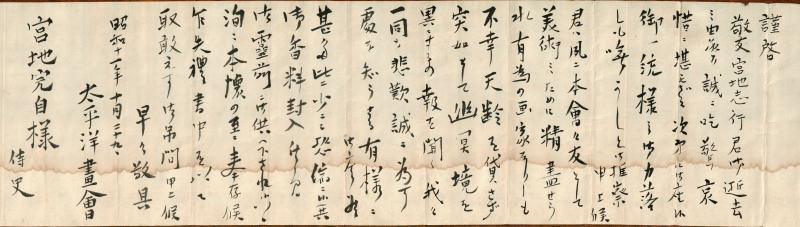

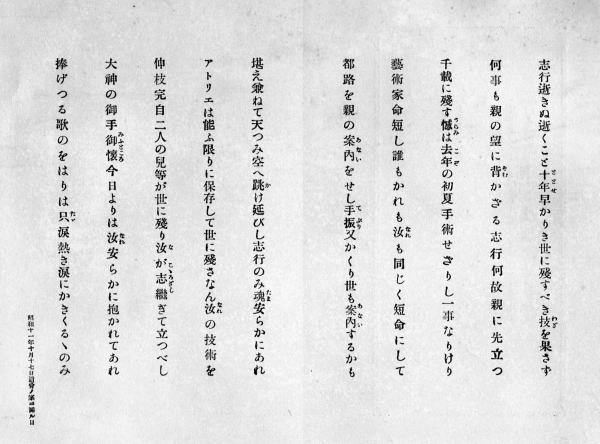

1936(昭和11)年 45才 10月12日東京慶応病院にて死去 昭和10年夏に手術、しかし治癒せず 病名は「カリエス(結核)」 と伝えられていますが詳細は不明です  志行の葬儀に 太平洋画会から届いた弔辞 |

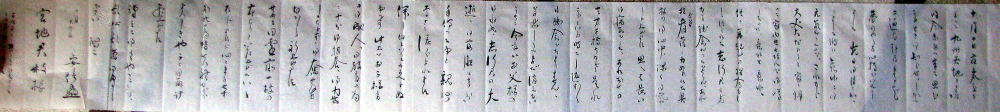

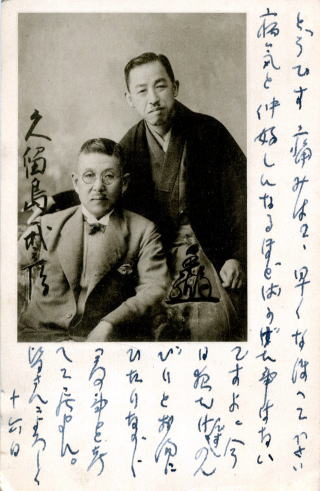

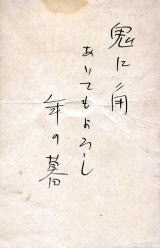

志行の葬儀に 安倍季雄から届いた弔辞 安倍季雄 (あべすえお・1880-1962・ 明治13-昭和37・童話作家) の見舞いの葉書が残っている   スタンプの日付は昭和10年10月16日 「どうです痛みは?。早くなほって下さい 病気と仲良しになるほど ばかげた事はないですよ 今日はのんびりお湯にひたりながら 君の事を考へて居ます 皆さんによろしく。」 写真左の久留島武彦 (くるしまたけひこ・1874-1960) は大分県出身の児童文学者、 童謡『夕やけ小やけ』の作詞者。 |

安倍季雄先生 時事新報社・少年少女編集局にて (大正14年) 安倍季雄は明治41年(1908年) 時事新報社に入社 「少年」「少女」の編集主幹 をつとめ自らも執筆 口演童話を各地で実演、昭和27年 久留島武彦と全国童話人協会を設立 |

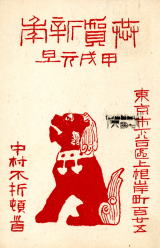

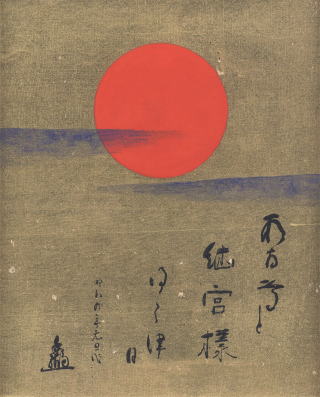

安名尊(あなとうと) 継宮様(つぐのみやさま) 御初(は津)日(初日・おんはつひ) (安倍季雄・書、 1934年元旦・宮地志行に贈ったもの) 24.2x27.3 安名尊は催馬楽(さいばら) (平安時代の祝賀の歌) 継宮様は昭和天皇の第一皇男子・明仁天皇) お生まれが昭和8年12月23日にて 昭和9年元旦、御誕生祝いの書 |

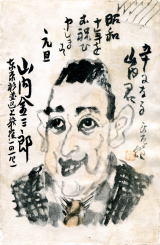

沖野岩三郎 (下記「やんばうさん」の作者で 挿絵を志行が描いている) 沖野岩三郎は宮地志行に、「やんばうさん」の 挿絵を描く話を進めてくれた恩人である       山内金三郎(画号は神斧)は 主婦之友社の編集長 (その後、阪急百貨店美術部) 沖野岩三郎の「やんばうさん」の挿絵に 志行の絵が良いと進言してくれた恩人である その後、 志行は主婦之友に執筆する仕事を得たが 一年ほど経って志行は病に倒れる この内容の引用は 国立国会図書館の近代デジタルライブラリー 「宛名印記」(沖野岩三郎著) (コマ番号86-89) http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1238995 内容の一部 「山内神斧君と宮地志行君」はこちら 情報を提供していただいた方は Y.H.氏。有難うございました |

志行が亡くなった10日後の10月22日 (除籍謄本で22日、しかし 別に23日との記録もあり詳細不明) 志行の父の文一が亡くなります 息子を亡くした心労のためでした 悲しみは、いかほどだったかと想像されます 志行のお骨を東京から持ち帰り 葬儀は志行と文一と合同で行なわれました  昭和11年10月17日、 宮地志行の遺骨が東京から家に帰った日 文一が病床にて口ずさんだ 志行の霊に捧げる歌 宮地志行 香料覚帳は、こちら |

| 宮地志行の時代背景について 引用文献 「宮地志行展」 宮地志行は明治24年(1891年)生れですから、 梅原龍三郎(1888年)・安井曽太郎(1888年) 佐伯祐三(1898年)・中村つね(1887年)らと 同年輩ということになります。 明治画壇の雄、黒田清輝(1866年) は志行より25才ほど年長 我が国の洋画界の祖ともいうべき 地元明智町出身の山本芳翠 (wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E8%8A%B3%E7%BF%A0 は41才ほど年長ということになります 志行が上京したのは 明治42年(1909年)のことです 当時の我が国の画壇の状況は どうであったかといえば 山本芳翠、黒田清輝、藤島武二 らによって移入された ヨーロッパ絵画の流れがようやく定着し 白馬会・文展を中心に若き芸術家達が めざましい活動を展開し始めている頃でした また日本画の分野では岡倉天心、橋本雅邦 横山大観らによって進められた 新しい日本画の開拓が着実に実を結び 日本美術院が創立されるなど 大きな盛り上がりを みせた時期にあたります この後我が国の洋画壇は 梅原龍三郎・安井曽太郎の相次ぐ帰朝者を迎え いよいよ成熟の時代を迎えることになります ヨーロッパから後期印象派 フォービズム、キュービーズム、 シュールレアリズム、ナビ派 ドイツ表現派などの さまざまな画風が移入され、個の確立が 叫ばれる時代になってきました 絵画団体の分派独立が 盛んに行われるようになるのも ちょうどこの頃からです。 文展からの二科会の独立、光風会の創立など 日本の洋画界がめまぐるしく変動する前夜 まさにそういう時代に志行は 激動の洋画壇に身を投じ たことになります 宮地志行が師事した画家 引用文献 「宮地志行展」 宮地志行が師事したのは 太平洋画会の岡精一(1868~1944) ということになっています 太平洋画会は明治34年、黒田清輝率いる 白馬会から袂を分った浅井忠、松岡寿、 小山正太郎、油谷国四郎らによって 設立されました 後に鹿木孟郎も参加することになりますが 宮地志行が師事した岡精一も新帰朝者として この太平洋画会の会員であったわけです ついでに少しこの頃の 明治洋画壇の二つの大きな 潮流についてふれておくことにします 一つは、黒田清輝率いる白馬会 そしてもう一つの流れは 浅井忠率いるところのこの太平洋画会系 しかしながらこの二重構造の如く 対立したこの二派も その源流はフランスの印象派風アカデミズムの 画家ラファエルコランおよび ローランスにあったのですが、 ラファエルコランもローランスも 印象派というにしては余りにも守旧派で 殆ど両者のあいだには差異がなかったのです 当時フランスにおいては すでにアカデミズム絵画は 自然主義・印象主義・後期印象主義などの めざましい台頭により、次第にその主役の座を 奪われつつあったのです 衰退の道を辿りつつあった このアカデミズム絵画を 最新のヨーロッパ絵画として 黒田らの手にによって 我が国の中枢(東京美術学校、文展など)に 植えつけられてしまったところに 日本の洋画界の特殊事情が 存在することになったのです 当然のことながらこれより少し先になると ヨーロッパから最新の画風を 身につけた俊英達が続々と帰朝し 我が国の洋画壇はかつてない 沸騰の時代を迎えることになります そして、大正デモクラシーの時代へと 流れていくことになります。 宮地志行の画風 引用文献 「宮地志行展」 宮地志行の画風については 前項でも触れましたが 所属した絵画団体が 太平洋画会と言う事もあって きわめてアカデミックな画風を身につけました 10代のデッサンや 水彩画「小栗兵左衛門肖像」を ご覧いただければお判りになると思いますが 生れながらにすばらしいデッサンカを 身につけていましたから 当時としては当然の選択であったと思われます 但し上京して間もない頃には 後期印象派に大きく心を ゆさぶられた時期があったことも見逃せません スーラ・シニャックの影響か と思われる「漁港風景」が そのなによりの証しといえます その他にも「赤松」などは セザンヌの影響も垣間見られますし 晩年の一時期には フォービズム風の一連の静物画も 数多く製作されています しかし志行の基調となる画風 は一連の人物画に見られる外光派風の アカデミックなもののようであったようです もし志行に渡欧する機会があったとしたら 恐らく事情は一変していたことであろう と推測されます 45才の若さで死んでいった志行にとって 自己の絵画を確立するだけの時間が 残されていなかったことが 悔やまれます |

「瑞浪のふるさと人物史」より、

宮地志行について

宮地志行   「瑞浪のふるさと人物史 (瑞浪市退職校長会発行1995年)」より 引用させていただきました。 |

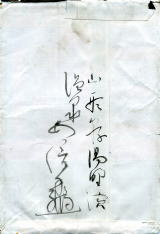

| 宮地志行の妻、、宮地光枝。 いくつかの作品のモデルになった。   太平洋画会から 宮地君枝(光枝を改名)に届いた葉書 宮地志行遺作品中、 栗の絵の希望者があり売約致し誠に結構な事、 一割を会則により太平洋画会に頂戴致し 他は本会より御送金申し上げる、という文面。 葉書は昭和12年2月27日付。 東京銀座の川島東京店(天金筋向)にて 個展を開催した時の 「宮地志行個人展覧会目録」に 「栗」50円、と記されている。 この目録は昭和8年であるから、 売約の「栗」がそのものかどうかは不明。     児玉充弘(コダマミツヒロ 1904-1981) 写真(表・裏) 安倍季雄が志行の妻光枝(君枝)に送った 写真在中の封筒 児玉充弘は 1904年8月31日-1981年12月9日(鶴岡出身) 白甕社(白虹社)と関わりが深く、 事務的な支えをする一方で 絵画制作・出品も多数。 戦後は複数の美術同人会を主宰し、 画・写真・文芸・民謡など幅広く活動。 ペンネーム「こだまみつひろ」で随筆 鶴岡市(庄内の美術家アーカイブ) の人物データより抜粋 |

.

(ホームに戻る)

.

<EOF>

.

.